Кинофорум

Форумы → Информация, новости, пожелания → Актеры советской эпохи

Сообщения (45)

Этот фильм не хотели показывать в Советском Союзе, а сегодня не любят показывать в Латвии

Фильм «Долгая дорога в дюнах» полюбили десятки миллионов советских зрителей, но судьба самой картины была непростой. И остаётся сложной сегодня.

Семисерийная мелодрама Рижской киностудии считалась очень смелой, и даже прорывной картиной для СССР тех лет. Это был первый в истории советский фильм, в котором сюжет построен вокруг трагической темы сталинской депортации латышей.

Об этих исторических событиях старались лишний раз не упоминать, даже в период «хрущевской оттепели». И, несмотря на то, что в конце 50-х и в начале 60-х, все кто хотели вернулись из ссылки обратно на родину, сам факт насильственного переселения значительной части латышского народа старались навсегда вычеркнуть из истории страны.

Поэтому появление на центральном советском телевидении фильма, который подробно и правдиво рассказывает об этой трагической странице истории, было воспринято неоднозначно.

К тому же, в картине так называемые «лесные братья» впервые были показаны с «человеческим лицом», и создавалось впечатление, что создатели фильма даже пытаются в чём-то оправдать этих ярых противников советской власти.

Фильм снимался в двух языковых версиях и в феврале 1982 года версию на латышском языке впервые показали на Латвийском телевидении. Успех был грандиозный! И среди молодёжи, и среди пожилых свидетелей тех событий. Воодушевлённые этим успехом руководители ЦТ вставили русскоязычную версию семисерийного фильма в сетку первой программы центрального телевидения в самом начале марта, чтобы последняя кульминационная серия попала на женский день. Фильм о большой любви со счастливым концом решили сделать праздничным подарком для советских женщин.

Уже все было готово к показу, но буквально за два дня до начала сверху пришла команда – демонстрацию фильма отменить!

Оказалось, что вопрос показа этого фильма собираются обсуждать на специальном совещании в ЦК, куда вместе с председателем Гостелерадио были вызваны создатели картины – сценарист Олег Руднев и режиссёр фильма Алоиз Бренч.

Авторам картины было не привыкать к такому недовольству советских чиновников. Еще на стадии утверждения сценария в руководстве рижской киностудии были противники этого фильма. И это несмотря на то, что сам Олег Руднев в то время руководил Госкомитетом Латвии по кинематографии. Сценарий удалось утвердить, в том числе и потому, что первоначально на главную роль планировалась Народная артистка СССР Вия Артмане.

В те годы она была символом советской культуры в Латвии, её лично знал Леонид Ильич Брежнев, и поговаривали, что у актрисы даже был номер прямого телефона генсека, по которому она могла с ним связаться, если ей что-то потребуется. Поэтому актрису не только уважали, но и откровенно побаивались. В итоге сценарий был утвержден, а фильм снят и показан зрителям латвийской республики.

И если в Латвии удалось сломать барьер цензуры, то на всесоюзном уровне картине противостояли намного более влиятельные люди.

Спасло то, что никто из высокопоставленных противников картины не видел фильм целиком. Всё-таки для государственных мужей смотреть семь серий было утомительно. Свои выводы они делали на основании докладов помощников, которые исходили из принципа, что «лучше перебдеть, чем недобдеть».

Зная это, режиссёр специально для высокого начальства подготовил очень облегчённую версию фильма продолжительностью примерно полчаса, в которую включил ключевые сцены из всех семи серий. Получился некий прообраз трейлера, в котором он сделал упор именно на любовную историю главных героев. Рассказывали, что кое-то из членов ЦК даже прослезился на последних минутах фильма, когда главный герой картины Артур через много лет находит Марту.

Всесоюзная премьера состоялась в начале июня. В часы показа фильма на улицах советских городов было пусто – и стар и млад сидели у телевизоров. Примерно также в своё время у нас в стране смотрели только Штирлица. И если «Семнадцать мгновений весны» повторяли довольно часто, то «Долгую дорогу в дюнах» старались лишний раз в телепрограмму не включать. Чиновники считали, что всё-таки не стоит часто напоминать всем о тех событиях, в которых представители советской власти выглядели, мягко говоря, не гуманно по отношению к целому народу.

Забавно, но в сегодняшней Латвии у этого фильма тоже много противников среди латышских чиновников. И поэтому его тоже не часто показывают на местном телевидении. Только они считают наоборот, что в фильме представители советской власти показаны чересчур мягкими и человечными. Нынешним латышским патриотам не нравится, что высланным в Сибирь латышам, оказывается, помогали выживать простые советские люди, которые брали их в свои дома и делились с ними последним куском хлеба. Такая история совсем не вяжется с нынешней официальной политикой русофобства.

Известно, что когда в 2016 году советский сериал показали по латышскому телевидению, поднялась волна недовольства не только среди местных националистов, но и в правительстве республики. В сейм даже был направлен законопроект, запрещающий в дальнейшем показ этого фильма и ряда других подобных советских картин на территории Латвии. Эти старые советские фильмы обвинили в российской пропаганде.

Вот такая непростая судьба оказалась у фильма, который полюбили десятки миллионов зрителей лишь только потому, что на самом деле он рассказывает о большой и верной любви между мужчиной и женщиной.

back-in-ussr.com

Не смотрел долгую дорогу, слишком уж она долгая... Точнее, у меня тогда были проблемы со временем и доступом к телевизору. Ее ведь летом показывали.

Не смотрел долгую дорогу, слишком уж она долгая... Точнее, у меня тогда были проблемы со временем и доступом к телевизору. Ее ведь летом показывали.

— ProfessЯ дважды смотрел. Первый раз еще когда была премьера на телевидении. Второй раз лет 6-7 тому назад.

Как хитрый Гайдай смог сохранить культовые комедии от советской цензуры

В копилке Леонида Гайдая всего 20 фильмов, однако, почти каждый из них вошёл в золотой фонд советского кино. «Иван Васильевич меняет профессию», «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница» и многие другие до сих пор любыми несколькими поколениями. Вот только у каждого из них был долгий и тернистый путь на экран. Всему виной невероятные претензии комитета по цензуре, которые обходить Гайдаю помогали как его хитрость, так и удачные случайности.

Например, «Иван Васильевич» должен был идти на 10 минут дольше, но режиссера заставили вырезать 177 метров отснятого материала. И это, как говорится, удалось отделаться малой кровью.

Ведь главный редактор Госкино был обижен образом царя и считал это издевательством над Иваном Грозным, якобы выставленным дураком. Гайдай убеждал, что это лишь переодетый управдом, но тот был непреклонен, из-за чего фильм дважды оказывался на полке.

Он же пытался слить фильм с проката из-за сцены, где царь на кухне Шурика стоит у плиты и жарит котлеты. К счастью, Гайдай убедил худсовет, что достаточно просто вырезать этот эпизод.

В одной из сцен, где Бунша задает вопрос «За чей счет этот банкет?», ответ должен был звучать следующим образом: «Народ, батюшка, народ!». Худсовет увидел в этом сатиру на советскую власть, поэтому реплику пришлось заменить на «Во всяком случае, не мы!».

Проблемы у царя возникли и с местом жительства. По задумке Гайдая, на вопрос милиционеров Иван Васильевич должен был ответить, что проживает по адресу «Москва. Кремль». Цензура же запретила смеяться над «святым местом», поэтому ответ был изменен на «в палатах царских».

«Кавказская пленница» должна была начинаться с небольшого мультика: мимо дощатого забора проходит Трус и пишет букву Х, следом подходит Балбес и оставляет букву У, а Бывалый должен был дописать всё это как «Художественный фильм». Ожидаемо, цензура такой юмор не оценила.

Песню о султане в Госкино также не одобрили, назвав её пропагандой аморального образа жизни. Из-за этого пришлось вырезать несколько куплетов.

Например, этот:

Если даст мне жена каждая по сто,

Итого триста грамм — это кое-что!

Но когда «на бровях» прихожу домой -

Мне скандал предстоит с каждою женой!

Её вообще хотели выбросить из фильма целиком, но Гайдай смог отстоять. На этом проблемы не закончились, ведь песню про медведей тоже посчитали «неправильной». В оригинале они «чесали спину о земную ось». Редколлегия увидела в этом неэстетичный намек на блох.

Правда, «Кавказская пленница» вообще не увидела бы свет, если бы случайно не попала к Брежневу, который оказался доволен комедией и допустил её в прокат. В итоге фильм стал четвертым в СССР по сборам.

В «Операции «Ы» Шурика должны были звать Владиком. Но поскольку у комедийного персонажа, по мнению партии, не может быть имени вождя мирового пролетариата, героя пришлось переименовывать.

На финальном смотре картины комиссия отказала фильму в широком прокате из-за сцены со студентами, сдающими экзамен. По мнению цензуры, действие больше напоминало капустник, а погоню «негра» верзилу за Шуриком назвали «лишней, не несущей никакого смысла».

Гайдай не согласился с правками, из-за чего фильму была присвоена 2-ая категория. Только после вмешательства директора «Мосфильма» Сурина и цензора Пырьева, неоднократно помогавшему режиссеру, картину спасли и выпустили под 1-ой категорией.

По поводу «Бриллиантовой руки» Гайдай и вовсе получил 40 замечаний. После них к нему направили на съемочную площадку контролера из КГБ, который должен был вовремя тормозить режиссера и докладывать наверх.

Разумеется, эпизод со стриптизом Светланы Светличной попал первым на удаление из-за чрезмерной соблазнительности.

Из фильма также хотели вырезать Лёлика из-за схожести с Брежневым, особенно в сцене крепкого «поцелуя» с Гешей.

Не нравились Госкино и выбранные актеры. Гайдаю заявили, что «Миронову не везет в кино, а он ещё и кривляется», «Никулин играет не достаточно остро», «Светличная соблазнительна», а «Мордюкова слишком жирно играет, что представляет собой безумную одержимую пошлость».

Фильм мог вообще не выйти, если бы не хитрость режиссера. В начале фильма он вставил кадр из документального фильма о ядерной войне, требуя, чтобы удалили любую сцену, но только не этот кусок. Из-за обостренной международной обстановки Госкино поступило с точностью наоборот, как и хотел Гайдай: этот момент вырезали, оставив все остальные сцены.

В итоге режиссер ликовал, а советское кино получило одну из самых любимых комедий, сохраняющих популярность и по сей день.

back-in-ussr.com

Прекрасная ведьма из СССР

Замечательная артистка Александра Яковлева, в послужном списке которой роли в «Чародеях», «Человеке с бульвара Капуцинов», «Экипаже», «Слёзы капали» и других прославленных картинах.

Александра Евгеньевна Яковлева, настоящая фамилия Иванес, родилась 2 июля 1957 года в Калининграде. В некоторых СМИ фигурировала информация, что ее родители погибли в автокатастрофе и ее воспитывали дедушка и бабушка. Но сама актриса опровергла этот фейк – ее родители банально развелись, а девочку подкинули родителям матери Павлу Кондратьевичу и Наталье Яковлевне Яковлевым. «Меня воспитывала бабушка, она буквально с пеленок готовила к будущей карьере. Мы жили в громадной калининградской коммуналке, одна моя детская занимала тридцать три квадрата, и когда я выходила на общую кухню, соседки начинали веселиться: “У-у-у, смотрите, Мурлин Мунро пришла!” Я, пятилетняя девчонка, показывала им язык и убегала. А вслед слышала, как бабушка укрощала соседок: “Смейтесь, смейтесь, потом будет ее очередь: ведь она действительно станет кинозвездой!”». Бабушка внучкой очень гордилась и постаралась ей дать отличное образование, открыто заявляя, что Сашенька будет артисткой. Для этого бабуля отдала девочку в хореографическую школу, и в музыкальную — по классу скрипки. Подросшая Александра увлеклась и драматическим искусством, записавшись в школьный кружок самодеятельности.

На вступительных экзаменах в театральный институт прочитала «Медного всадника». «Георгий Товстоногов, который сидел в приемной комиссии, в какой-то момент, кажется, испугался, что я прочту им всего Пушкина: “Спасибо, деточка, мы поняли, что русскую поэзию вы знаете и тонко чувствуете”. Но – в списках абитуриентов я себя почему-то не нашла. И тогда, чтобы не подводить бабушку, я подловила Товстоногова, когда он выходил из машины, и бросилась к нему с рыданиями: “Возьмите меня, бабушка не перенесет, если узнает, что я не поступила”. Так я оказалась в театральном училище». Действительно, какой мужчина мог отказать ослепительной красавице, да еще к тому же и плачущей. Саша это на женском инстинктивном уровне уяснила и неоднократно пользовалась таким приемом.

В институте провинциальная девушка из простой семьи не нашла общего языка с однокурсниками. Те ее прозвали «Куколкой» за кукольные черты лица и капризно приподнятую верхнюю губку. К тому же хрупкая фигурка и изящные жесты окончившей танцевальную школу Яковлевой действительно чем-то напоминали кукольные.

Зато красотку заприметил и быстро взял в оборот старшекурсник — Валерий Кухарешин. Но строгая бабушка запретила Саше всякие отношения с молодыми людьми: «Только после свадьбы!», — говорила она. А Саша всегда следовала наставлениям любимой бабушки. Валерий же был так влюблен, что, узнав о наказе бабули, немедленно сделал предложение руки и сердца. В этом браке родились сын Кондратий и дочь Елизавета.

В 22 года, окончив институт, она отправилась на пробы к какому-то кинофильму: надо же с чего-то начинать карьеру. Режиссеру молодая актриса совсем не понравилась, о чем он ей и объявил прямо на пробах. Едва выйдя в коридор «Ленфильма», Яковлева разрыдалась. И тут… на ее счастье по коридору проходил режиссер Александр Митта. Он как раз снимал фильм «Экипаж», а Елена Проклова которая должна была играть главную героиню, стюардессу Тамару, после скандала отказалась работать с ним. Митта впал в депресняк и шел в буфет заливать горе, и тут такая удача – красавица-стюардесса рыдает и хлюпает опухшим носом в коридоре. Митта утащил Сашу на пробы и сразу же утвердил на роль Тамары.

И не раскаялся. Даже эротические сцены непривычные и сложные для актрис тех времен давались ей легко. Рассказывали, что в первый раз, по незнанию, она перед всей съемочной группой лихо сорвала с себя одежду, показав все прелести. Александра показала себя раскрепощенной, дерзкой и, кроме прочего, обладательницей не самого простого характера – Митта назвал ее «настоящей эротической оторвой». А каково приходилось на площадке ее партнеру Леониду Филатову!? По-видимому, опасаясь явных мужских проявлений, он наотрез отказался сниматься обнаженным – только в джинсах.

Когда фильм находился уже на стадии выхода. Александра потребовала, чтобы в титрах вместо ее девичьей фамилии Иванес была фамилия любимых бабушки и деда – Яковлева. Ради этого начинающей актрисе пришлось пойти на конфликт с директором картины Борисом Криштулом, которому пришлось переделывать все титры. А это даже по нынешним временам значительная сумма – 13 тысяч баксов.

Через год режиссер Бромберг снимал фильм «Чародеи» и тоже не мог найти актрису на главную роль ведьмы Алены. Елена Коренева, утверждённая на роль, вдруг объявила, что выходит замуж и улетает в США. Заместо нее испробовали много хороших актрис: Цыплакову, Проклову и других. Но, по мнению режиссера, им всем не хватало демонизма. А ведь надо было воплощаться в два образа: в нежную и добрую волшебницу и в стервозную ведьму. Бромберг был в отчаянье, как полагается, пошел в буфет снимать депрессию. Но по дороге встретил..., нет не Яковлеву, а режиссера Александра Митта. И тот ему предложил попробовать на главную роль Яковлеву: «Да, ведьму-то она сыграет, а вот Аленушку – вряд ли!».

Красавица Александра понравилась и Абдулову, называвшей ее наша Николь Кидман. Так что их дуэт «заиграл». А вот с другим партнёром, Валентином Гафтом, сыгравшим Сатанеева, отношения у Александры не сложились. Гафта раздражало, что Яковлева гримируется по три часа, из-за чего съёмочная группа простаивала, что она может в ответственный момент забыть текст. И что сумела ловко «подлизаться» к режиссёру, который её обожал. А Бромберг специально не улаживал конфликт – хотел, чтобы и на экране Яковлева передавала свою инстинктивную антипатию к Сатанееву.

Было еще несколько ролей в кино, в том числе в фильме «Парашютисты». Фильм по сути никакой, но на его съемках разведенная к тому времени Яковлева познакомилась с эстонским каскадером Калью Аасмяэ. Красота и бесстрашие актрисы произвели впечатление, и он стал её вторым мужем. Ради него она даже поменяла фамилию. А тем, кто отговаривал, улыбалась в ответ: «Спорим, страна выучит каждую букву этой фамилии!». Так и случилось уже после съёмок «Человека с бульвара Капуцинов».

А потом Союз развалился, наступил жестокий кризис, многие артисты, в том числе и Александра Яковлева, остались не у дел. Несколько проектов в которых она участвовала, закрылись: «Это не я бросила кино — нас всех бросили в 90-е годы. Тогда же в Калининграде умерла моя бабушка. Я поехала её хоронить, мэр Виталий Шипов мне помог с похоронами, а потом предложил стать его замом. Бабка до сих пор со мной, охраняет меня, бережёт. Когда мне плохо, прихожу на кладбище и говорю, что мне нужно. Это единственный близкий человек, больше мне не к кому обратиться».

Первая красавица Союза стала чиновником. Работала заместителем мэра по культуре и туризму, была одним из организаторов кинофестиваля «Янтарная пантера», пробовала и сама стать главой города, но проиграла выборы. Потом была начальником отдела по общественным связям аэропортов Шереметьево и Пулково и завершила карьеру в ранге заместителя гендиректора «Российских железных дорог».

Елена Яковлева после химиотерапии

В 2016 году снялась в эпизодической роли в римейке фильма «Экипаж», все ту же Тамару уже ставшей аэрофлотовской чиновницей. А потом у Александры Евгеньевны врачи обнаружили рак груди. Медики заявили, что ей осталось жить не больше полугода, однако с того момента прошло уже почти пять лет. Яковлева всегда была сильной и могла бороться с невзгодами — сумела вернуться на сцену, а также написать сценарий о смерти своего кота.

Сейчас Александра Яковлева- Аасмяэ пожилая, грузная, больная женщина. Но мы все равно помним ее ослепительной красавицей-ведьмой из «Чародеев», стюардессой из «Экипажа» и мисс Дианой из «Человек с бульвара Капуцинов». Дай ей Бог здоровья.

back-in-ussr.com

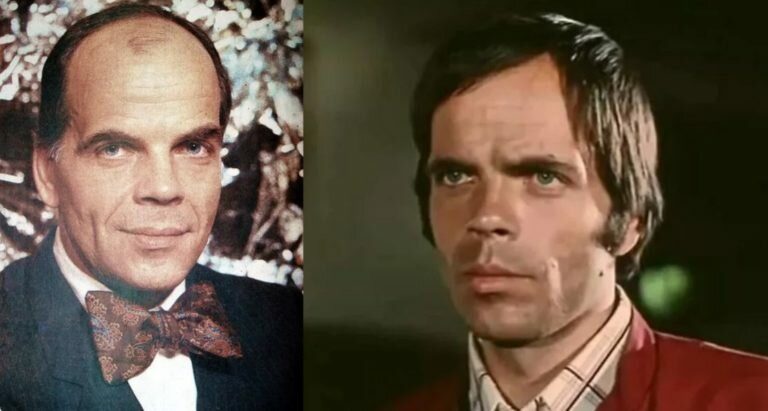

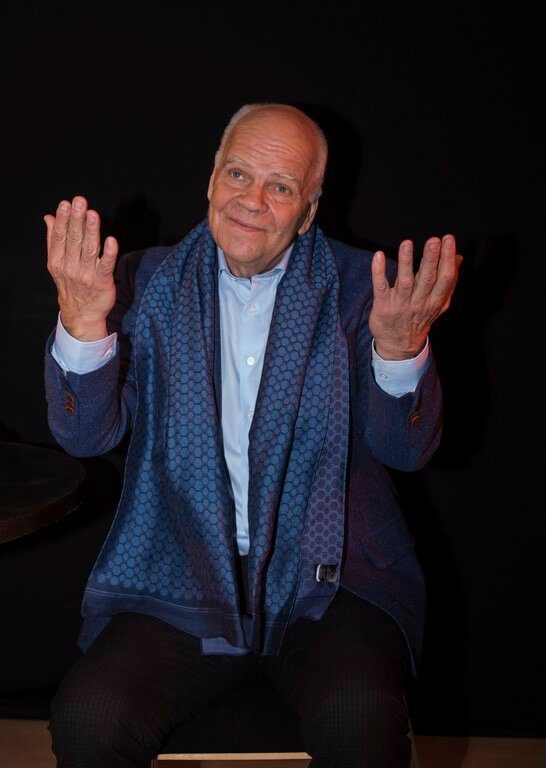

"Русский" латыш Советского кино

Арнис Лицитис – единственный актер латвийского происхождения, который сыграл в множестве советских и российских фильмов без дубляжа. И это неудивительно – именитый мэтр в совершенстве владеет русским языком.

Судьба весьма благосклонна к артисту: его фильмография насчитывает более сотни успешных кинолент. Среди них такие шедевры, как «Узник замка Иф», «Воры в законе», «Богач, бедняк», «Трудно быть Богом» и многие другие.

Семья, ранние годы

Поговорка про яблоню и яблоко не всегда соответствует действительности, но в случае семьи артиста оправдала себя на 100 %. Родители А. Лицитиса – Хельга Лиците и Альфред Видениекс не мыслили жизни без театра и кино. Отец успешно снимался в киноролях и играл на театральной сцене, а мать была исполнительницей оперетт. Неудивительно, что судьба подрастающего Арниса была предопределена. Несмотря на ранний развод родителей и протесты матери против кинокарьеры сына, в 1970 году будущий мэтр отпраздновал окончание театрального факультета Латвийской консерватории. Сразу после окончания ВУЗа сразу поступил в театральную труппу Рижского русского драмтеатра.

Первую кинороль – солдата Лидаки в ленте «Заговор послов» юный актер сыграл еще в 1965 – м. В дальнейшем фильмография знаменитого мастера кино пополнилась огромным количеством успешных ролей.

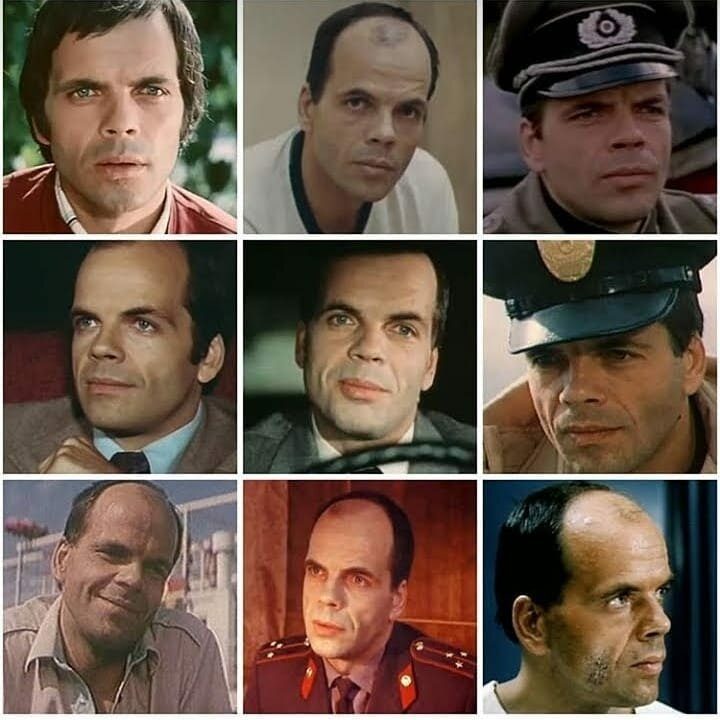

Расцвет творчества

Своеобразная «европейская» внешность артиста была очень востребована в фильмах 80-х годов – именно в это время наступил расцвет кинокарьеры мэтра. Особенно удачно артисту удавались роли характерных персонажей и криминальных героев, поэтому в этот период фильмография Лицитиса пополнилась детективами и лентами о великой отечественной войне. Однако какого-то определенного амплуа у артиста не было. А. Лицитис успешно играл роли бандитов и идейных граждан, германских шпионов и милиционеров, подлецов и романтических персонажей.

В СССР актеру принес славу фильм «Фаворит», где герой артиста жокей Аллан Йорк проводит собственное детективное расследование. Затем фильмография мэтра пополнилась такими лентами, как «Крепость», «Акванавты», военная кинокартина «Мерседес» уходит от погони», где Лицитис играет роль пленного немецкого солдата, «Долгая дорога в дюнах» и многие другие.

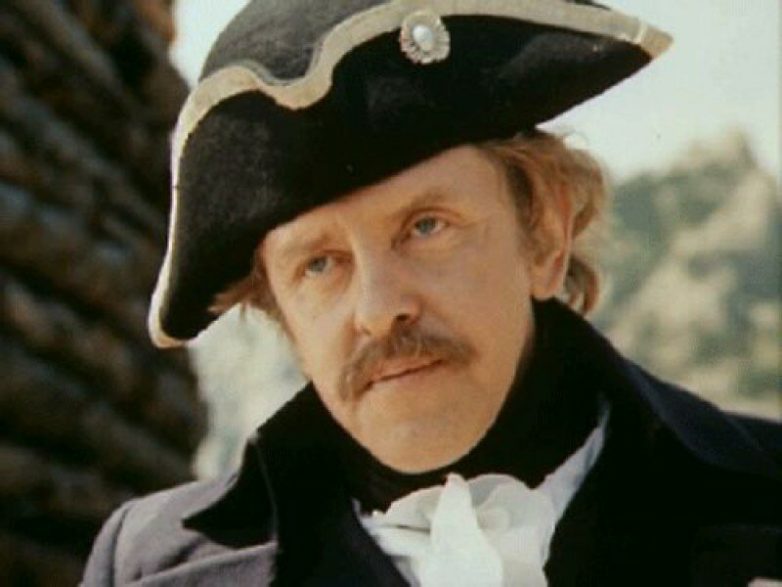

Запомнился персонаж Лицитиса и по сериалу «Узник замка Иф», отснятому по мотивам «Графа Монте-Кристо» А. Дюма.

Кинокартины с участием мэтра, отснятые в 90-х, тоже были успешными: Лицитис сыграл роли лорда Винтера в ленте «Мушкетеры 20 лет спустя» и маркиза де Во в знаменитом «Крестоносце».

Частная жизнь, настоящее время

Официальных браков у А. Лицитиса не было. Однако известно о трех серьезных любовных связях артиста, в том числе яркой истории любви с актрисой А. Самохиной. Яркий роман случился на съемках знаменитого «Узника» несмотря на то, что оба артиста на тот момент состояли в стабильных отношениях. Актеров настолько поглотили взаимные чувства, что вскоре об отнюдь не профессиональной связи знала вся труппа. Говорят, именно благодаря вспыхнувшей страсти Самохина столь блистательно сыграла роль Мерседес.

Однако чувства довольно быстро угасли, и пара рассталась.

В 2004 году на съемках фильма «Бездельники» Лицитис знакомится с молодой актрисой Ингой Айзбалте, которая моложе его почти на 20 лет. Именно Инга была тем единственным человеком, который поддержал актера после потери жилья – правительство Латвии на законных основаниях лишило Лицитиса квартиры. Молодая возлюбленная, ни секунды не сомневаясь, предложила Арнису переехать на ее территорию. С тех пор пара живет вместе, это стабильные счастливые отношения.

Последним известным в России кинофильмом с участием Лицитиса считается комедия «Гастролеры» о жизни криминальной России, где мэтр сыграл роль полицейского. Сейчас мастер занимается преподаванием в международной киношколе, ездит на гастроли, сочиняет музыку и иногда играет в кинолентах.

back-in-ussr.com

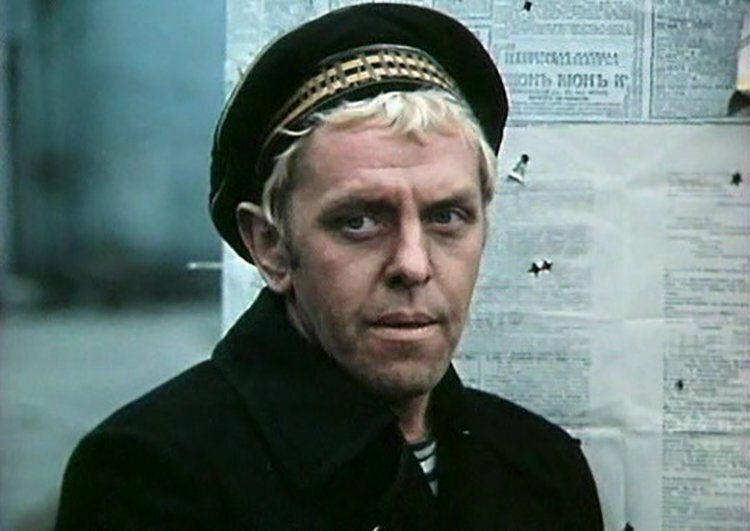

Трагическая судьба Константина Григорьева

Он всегда играл ярких, харизматичных персонажей и был очень своеобразным артистом. А потом вдруг разом исчез с экранов. Нелепая случайность, банальная бытовая разборка в ресторане сломала его жизнь и успешную карьеру навсегда.

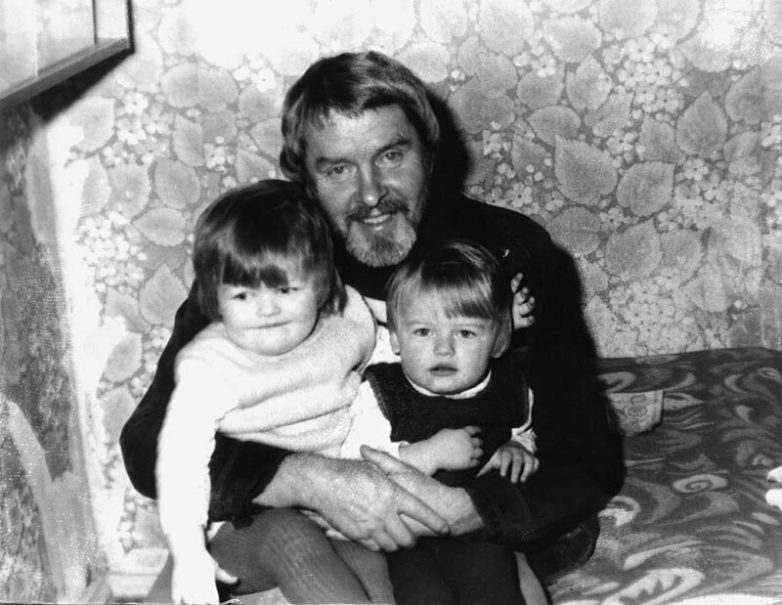

Жизнь с ранних лет, казалось, испытывала Константина Григорьева на прочность. Родился он в феврале 1937 года в Ленинграде. Во время войны едва пережил блокаду. Когда началась эвакуация, мать забрала с собой старшую дочь, а малолетнего сынишку оставила на попечение бабушки. Пожилая женщина тянула внука из последних сил. Константин до конца своих дней не простил матери этот поступок и с тех пор больше не желал ее видеть. Предательство родного человека, возможно, наложило отпечаток и на его характер. Позже многие коллеги Григорьева отмечали его неуживчивость, вспыльчивость и прямоту. Актер рубил правду-матку с плеча, мог отстаивать ее и кулаками.

Мужественный и харизматичный Константин Григорьев всегда играл настоящих мужчин.

Талантливый актер-самоучка

Константин с детства хотел стать артистом. Но его мечты воплотились в реальность не сразу. После школы парень поступил в строительный институт, но так его и не окончил. Посещал театральный кружок. Подрабатывал то кочегаром во дворце культуры, то монтировщиком сцены в театре. А в 19 лет – женился на своей подруге детства Лилии. У молодых родился сын Андрей.

Чтобы прокормить семью, Григорьев вынужден был устроиться на завод слесарем-механиком. Специальность он успешно освоил, однако быстро понял, что занимается не своим делом. Театральная сцена притягивала как магнитом. После окончания студии он два года проработал актером в ленинградском Театре имени Комиссаржевской. Но оттуда был со скандалом уволен – случился конфликт с художественным руководителем. Распался и его брак.

В начале 70-х годов Григорьев отправился за удачей в Москву и вскоре стал ведущим актером Театра имени Пушкина. Об артисте-самоучке заговорили в творческой среде, а билеты на его спектакли разлетались как горячие пирожки. Театральные выступления он успешно стал совмещать с работой в кино. Правда, роли ему поначалу доставались небольшие, что вызывало недовольство крайне амбициозного актера. Талантливого артиста заметил режиссер Никита Михалков и пригласил его в свой фильм «Раба любви». Мастер высоко оценил способности Григорьева и называл его «настоящим актером русской театральной школы переживания».

После выхода этой кинокартины на экраны Константин Григорьев мгновенно стал звездой. Яркие работы следовали одна за другой. Те, кто рос в 80-е годы, наверняка помнят его капитана Смоллета из телефильма «Остров сокровищ», красного командира из великолепной драмы режиссера Владимира Любомудрова «Ищи ветра…», начальника оперативного отдела из приключенческой картины «Зеленый фургон», комиссара Косачевского из детектива «Черный треугольник». Популярность актера росла все больше. А в 1981 году Олег Ефремов пригласил Григорьева во МХАТ – артист стал сразу играть главные роли.

Роковой для артиста февраль

Творческая судьба Григорьева, казалось, складывалась удачно. Он, наконец, добился того, о чем мечтал с самого детства. Однако его прямолинейный, вспыльчивый характер сыграл роковую роль. На дворе стоял февраль 84-го. В театре выдавали зарплату, и Константин Григорьев вместе с коллегой отправился в ресторан Дома актера, где решил как следует отметить свой предстоящий день рождения. Ему исполнялось 47 лет.

Капитан Смоллет в приключенческом фильме «Остров Сокровищ» в исполнении Константина Григорьева получился очень запоминающимся

За столом по соседству шумно гуляла подвыпившая компания. Что на самом деле произошло между Григорьевым и той компанией – очевидцы тех событий сегодня уже не помнят. То ли актер сделал им замечание, то ли ему показалось, что на него не так посмотрели. Так или иначе, завязалась словесная перепалка. Дальше слов дело не пошло, и конфликт, казалось, был исчерпан. Но когда Григорьев вышел на лестницу и присел покурить, к нему подошли сзади, ударили по голове и сбросили вниз.

Злоумышленников тогда так и не нашли (говорят, и не особо искали). А артист получил тяжелейшие травмы и лишь чудом остался жив. Но жить полноценной жизнью он уже не мог. Он почти утратил способность нормально говорить, появились провалы в памяти. С кинематографом было покончено, а в театре он стал участвовать лишь в массовках. Но и оттуда его в итоге попросили на выход. В кино с тех пор он снялся лишь один раз. Александр Соловьев, известный по роли Красавчика из «Зеленого фургона» позвал его в свой фильм «По Таганке ходят танки», где Константин Григорьев сыграл сумасшедшего. Правда, озвучивал его другой артист.

Начальник оперотдела милиции в фильме «Зеленый фургон».

Забытый и одинокий

Не задалась у артиста и личная жизнь, хотя женщин вокруг него всегда было много. Только официально Григорьев был женат несколько раз. С первой супругой он расстался, напомню, еще в молодости. Вторая вскоре после их развода ушла из жизни от болезни. Дочь, рожденная в этом браке, позже трагически погибла. От третьей супруги родился сын Егор. Но после того, как с Григорьевым случилась беда, молодая женщина не смогла вынести все тяготы забот о муже-инвалиде и развелась. Была и четвертая жена, которая выдавала себя за внебрачную дочь Смоктуновского, а на деле оказалась обычной квартирной аферисткой. Из-за нее актер лишился своей московской квартиры и был вынужден вернуться в Петербург, где поселился в одной из хрущевок на окраине города.

В фильме «По Таганке ходят танки» актер сыграл сумасшедшего

Последние годы своей жизни известный когда-то артист существовал на маленькую пенсию, забытый родными, друзьями и коллегами. Заботились о нем совершенно чужие люди. Один из немногих коллег, кто старался поддерживать его материально, оказался Никита Михалков, не забывший талантливого актера. А в феврале 2007 года Григорьев ушел из жизни, скончавшись от тяжелого заболевания.

back-in-ussr.com

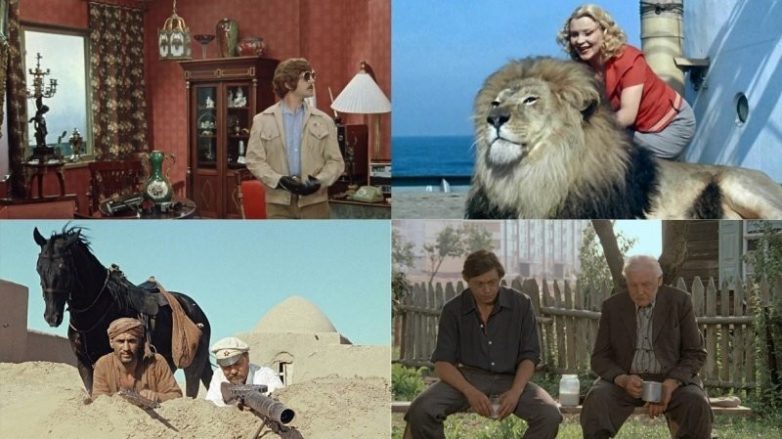

В каких местах рождались советские киношедевры?

Фильмы, независимо от жанра, всегда переносят нас в ту или иную локацию. Сейчас зачастую не нужно даже покидать павильон, чтобы оказаться в космосе, джунглях или арктических льдах. Однако чаще киноделы всё же используют натуральные виды.

Раньше же и вовсе не было выбора. Правда, с легкой руки кинематографистов представленные места действия отличались от реальных мест проведения съемок. Случалось это и с советскими фильмами, ставшими вечной классикой.

Например, в «Иван Васильевич меняет профессию» герои попадают в Москву XVI века, где бегают от стражников по кремлю. Вот только съемки исторических сцен проводились в самом центре Ростова, расположенном в Ярославской области.

Шурик якобы проживал в одном из московских домов, получившем прозвище «дом-гармошка». Там и снимались подъездные сцены. А вот внутреннее убранство его квартиры и товарища Шпака были созданы в павильоне «Мосфильма».

Несмотря на то, что «Тот самый Мюнхгаузен» — фильм отечественного производства, его съемки проводились в Германии. В массовке снимались местные жители, поэтому в некоторых эпизодах можно заменить несовпадение их артикуляции с русской озвучкой.

Действия фильма «Карнавал» проходили в Оханске в Пермском крае. Маленький город на самом деле существует в Пермском крае, вот только в нём нет даже железнодорожного вокзала. Именно поэтому сцены из провинциального городка были перенесены в Калугу.

Зрители долго гадали, где создатели «Золушки» смогли найти роскошный королевский дворец. На самом же деле он был построен в павильоне «Ленфильма». А вот уличные сцены создавались в Риге.

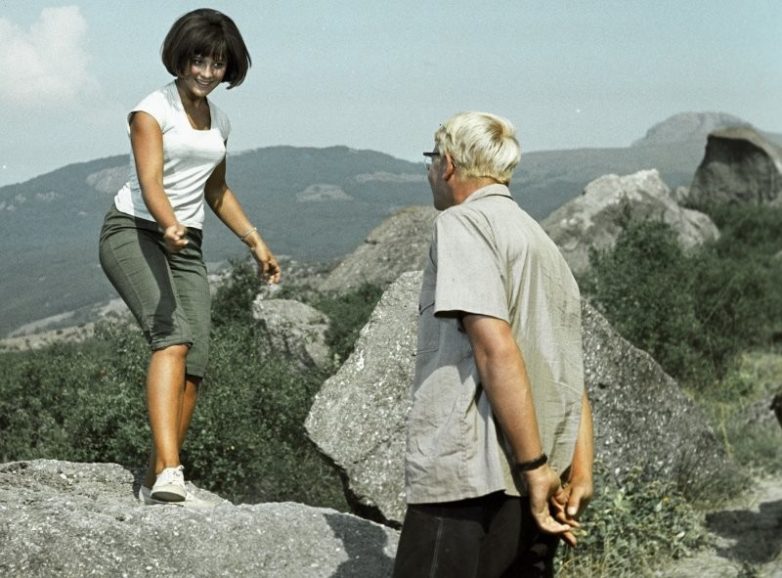

Несмотря на своё яркое название, «Кавказская пленница» снималась в Крыму. Именно там проходила основная часть съемок. Исключением стали лишь две сцены: спасение Шурика из реки проходило в Краснодарском крае, а похищение Нины всем известной тройкой создавалось в Абхазии.

Съемки фильма «Белые росы» проводились в окрестностях белорусского Гродно, всего в 4-х остановках от областного центра. Именно там находилась деревня Девятовка, ставшая на время Белыми Росами.

Примечательно, что населенный пункт повторил судьбу киношного прототипа. Последним в 2017 году был снесен дом, где проживал главный герой, а на месте, где проходила деревенская свадьба теперь стоит 14-этажный дом.

По сюжету «Белое солнце пустыни» проходит в пустынях Средней Азии, где орудуют банды басмачей. Изначально съемки проходили на побережье Каспийского моря вблизи Махачкалы. Правда, в 68-ом году комиссия забраковала часть сцен.

Через полгода концовку пересняли практически заново. Только теперь снимали в Туркменистане.

Местом действия «Полосатого рейса» на самом деле стало открытое море. Команда обосновалась на теплоходе «Фрязино», следовавшем по маршруту из Одессы в Батуми. Вот только перед этим актерам и животным пришлось провести несколько месяцев на другом судне, пришвартованном в Ленинграде.

Вымышленная планета Плюк из «Кин-Дза-Дза» на самом деле находится в пустыне Каракумы в Средней Азии. Поскольку съемки проходили летом, в самый пик жары, то работать приходилось либо рано утром, либо поздно вечером.

Лишь пару сцен снимали в столице. Например, торг с контрабандистами проходил на заброшенном заводе в Черемушках.

Несмотря на название, съемки фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки» проходили далеко не на Украине, а на Кольском полуострове. Именно за полярных кругом было установлено большинство декораций, имитирующих украинскую деревеньку.

Хуже всего приходилось Георгию Милляру, исполнившему роль черта. Ему приходилось падать в снег, нырять в прорубь, и всё это в 40-градустный мороз.

А проходили ли съемки какого-либо фильма в вашем городе?

back-in-ussr.com

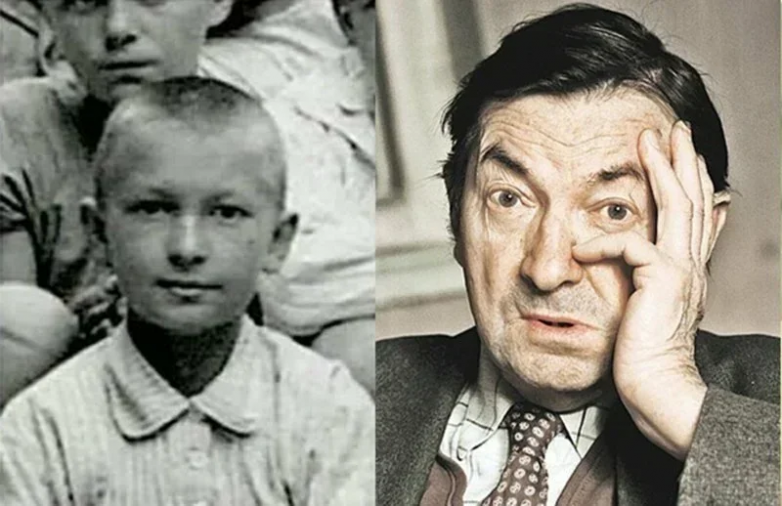

Кем Вицин был по национальности и почему не воевал на войне

Легендарный актер Георгий Вицин отлично знаком не одному поколению наших кинозрителей. Увидеть его тонкое лицо и великолепную игру можно в огромном числе советских фильмов второй половины XX-го века.

Причем герою нашей публикации одинаково удавались роли самого разного диапазона. Например, деда Мусия ( в свои реальные тридцать с небольшим лет) или отца невесты, заядлого алкоголика из «Не может быть». При том, что сам актер никогда в жизни капли спиртного в рот не брал.

Общий стаж Георгия Вицина на съемочной площадке насчитывает около 50 лет.

Достаточно отметить, что сниматься наш герой начал еще в далеком 1944-м году. Сыграл бессловесную эпизодическую и необозначенную в титрах роль царского опричника в культовом историческом фильме Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный». Самого молодого Вицина там едва можно узнать в кадре!

Вицин в роли опричника

Последняя же роль Георгия Вицина — мистический мастер-кукольник из подзабытого ныне российского фильма ужасов «Хагги-Траггер» (1994 год).

Последняя роль Вицина

Известен Георгий Вицин был и как мастер озвучки — голосом его говорят как многие персонажи советских мультфильмов, так и иностранные звезды в русском дубляже.

Но кто же Георгий Вицин по национальности?

Сразу скажем — наш герой родился в 1917-м году в еще не отделившейся от России Финляндии. Но никаких финских корней Георгий Вицин не имеет.

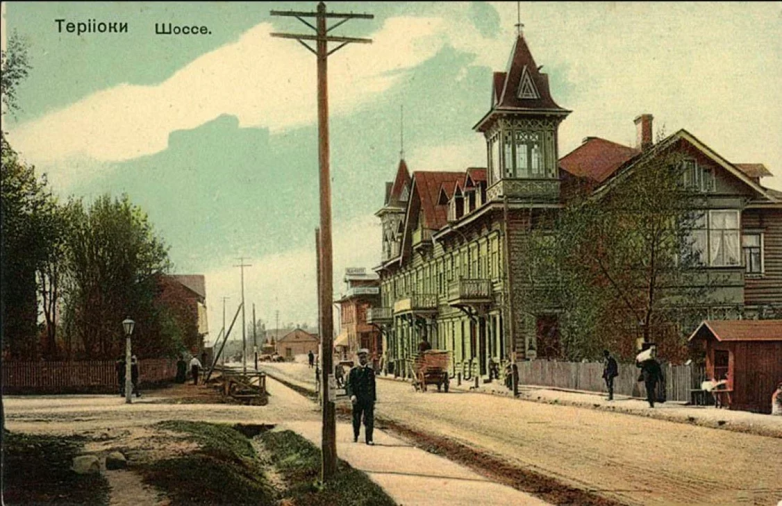

Просто его матушка незадолго до рождения сына предпочла покинуть революционный Петроград. И перебраться в более спокойный дачный Териоки Великого княжества Финляндии, где и появился на свет Георгий Вицин.

Место, где родился Вицин

Правда с обретением Финляндией независимости Вицины предпочли уехать в советскую Россию. Териоки же 1940-м году по итогам зимней войны отошел в состав СССР. И ныне это российский городок Зеленогорск Ленинградской области.

Реальные же предки Георгия Вицина — русские из Пензенской (по линии мамы) и Владимирской областей (со стороны папы). Его родители встретились и полюбили друг друга в Петербурге, приехав туда на заработки в 1910-е годы.

Легенда о Винсенте

Причем по семейной легенде Вициных предком их рода стал некий пленный солдат-француз Винсент из наполеоновской армии. В 1812-м году якобы определенный на ПМЖ во Владимирской губернии, женившийся тут на местной девушке и вконец обрусевший. Ну а имя его Винсент стало для его потомков русской фамилией Вицин.

Но никаких доказательств французского происхождения семьи Вициних не в одних архивах исследователи не нашли. Так что скорее всего его фамилия идет от русского слова «вица» — тонкий прут. И, кстати, изначально записывалась как ВицЫн. Примерно, как Синицын, Тряпицын или Куницын. Буква -Ы сменилась на -И лишь по ошибке паспортистки.

Почему Вицин не воевал в Великую Отечественную

Часто возникает вопрос у знакомящихся с биографией актера — почему он, 1917-го, не сражался на фронте в свои 24 года.

На самом деле, все было довольно интересно. Георгий Вицин на момент начала войны играл в труппе театра Ермоловой, распущенной тяжелым летом 1941-го. Наш герой уже направлялся в военкомат. И, возможно, не вернулся б домой с войны…

Однако вмешался господин случай. Худрук труппы написал личное письмо Сталину, в котором убедительно обстоятельно рассказал, как готовы его актеры «искусством бить врага».

Вождь письму внял. Труппа театра Ермоловой была восстановлена. И вскоре отправилась вместе с Георгием Вициным на гастроли в Махачкалу. Где, правда, едва уцелел — баржа на которой плыли через Каспий актеры, подверглась атаке люфтваффе…

back-in-ussr.com

Почему Абдулла носил чалму зеленого цвета?

Восток дело настолько тонкое, что даже обычные вещи этой загадочной части света для других раскрываются с неожиданной стороны. Как, к примеру, головной убор.

Чалма для людей Востока – это не просто головной убор, а предмет сакрального характера и глубокого смысла. Право его носить мальчики получали после признания статуса мужчины. Ее снятие с головы – есть проявление величайшего уважения к собеседнику, а потеря – позор, который ничем не смыть.

Почему Абдулла – основной антагонист киноленты «Белое солнце пустыни» носил чалму достаточно позитивного и жизнеутверждающего цвета? Ведь, по идее, ему гораздо больше подошел бы черный или хотя бы белый.

И это была не прихоть киношников и не выбор костюмеров, использовавших первое, что попалось под руку. Зеленый цвет в мусульманской религии считается особым. В соответствии с традициями, право носить такую чалму получало две категории граждан: те, кто совершили хадж (паломничество) в Мекку, и непосредственные потомки рода Мухаммеда.

Итак, образ Абдуллы. Он был баем. При этом собственной земли он не имел, поскольку родился в бедной семье. Но при этом герой явно образован, что подтверждает грамотная речь, и склонен к философствованию. Ведь многие его цитаты настолько мудры в своей лаконичности, что достойны быть высеченными в камне:

— Кинжал хорош для того, у кого он есть, и плохо тому, у кого он не окажется в нужное время.

— …но кто на этой земле знает, что есть добро и зло?

Такая манера изъяснения больше свойственна лаконичному Западу, нежели Востоку с его склонностью к витиеватым выражениям, в конце которых слушающие уже забывают, чем все начиналось.

У Черного Абдуллы четкая выправка, что позволяет сделать предположение о его службе в какой-то европейской армии. Поскольку такой осанки просто скачками по степям в погоне за наживой не добиться.

К тому же излюбленная одежда Абдуллы – военный мундир – английский офицерский френч.

Таким образом, персонаж получается не просто колоритный, но и очень неоднозначный и загадочный: мундир европейского образца, военная выправка, неожиданно дополненные зеленой чалмой. Можно предположить, что он все же совершил хадж. Но если взять в расчет, что глава басмаческого движения, несмотря на силу и жестокость, уважительно относится к серьезным врагам, то он давно привык к своему статусу. И хотя семья Абдуллы была бедной (отец говорил ему: «Абдулла, я прожил жизнь бедняком и я хочу, чтобы тебе Бог послал дорогой халат и красивую сбрую для коня. Я долго ждал, а потом бог сказал: «Садись на коня и возьми сам, что хочешь, если ты храбрый и сильный»), это не значит, что она не могла принадлежать к роду Пророка. Тем более что европейская элита тоже любит подчеркивать свою принадлежность к знатным и чуть ли не королевским династиям.

И знатное происхождение не было гарантией богатства ни в Европе, ни в Азии. Стоило только попасть в опалу или совершить опрометчивый поступок, как богатство, подобно воде, утекало сквозь пальцы в казну или в карманы к врагам.

А как вы считаете, жизнеспособна ли версия принадлежности Черного Абдуллы к роду мусульманского пророка?

back-in-ussr.com